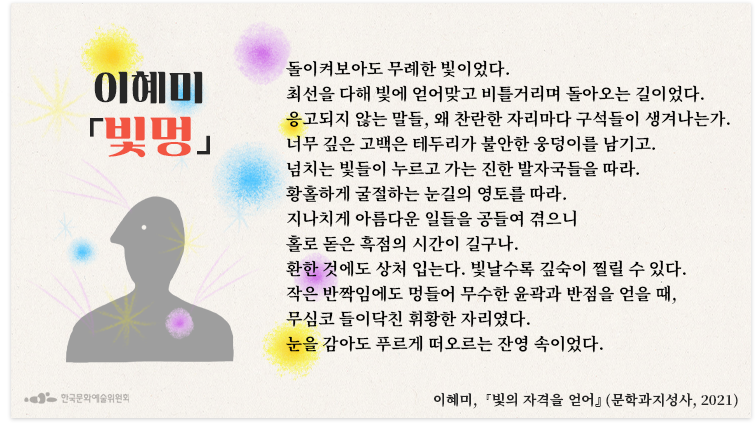

이혜미, 「빛멍」

- 작성일 2022-01-27

- 좋아요 0

- 댓글수 0

- 조회수 1,744

이혜미 ┃「빛멍」을 배달하며

빛에 멍이 든다는 것. “환한 것에도 상처”를 입는다는 것. 곰곰 생각해보니 알 것도 같습니다. 오래 전 선물 받은 그림 한 점이 절로 떠올랐습니다. 이 그림은 네모난 액자에 고이 들은 것은 아니었고 캔버스도 아니었습니다. 그해 우리는 카페에 앉아 있었지요. 유리창 너머에는 맑게 개인 하늘이 있었고 그 아래 거리를 지나는 사람들이 보였습니다. 그는 노트를 펴고 가방에서 펜을 꺼내 눈 앞의 풍경을 그리기 시작했습니다. 이 모든 풍경을 담은 환한 그림. 이내 그는 노트의 페이지를 주욱 찢어 제게 건냈습니다. 오른쪽 하단에는 그날의 날짜를 함께 적어주었습니다.

저는 이 그림을 제 방에서 가장 잘 보이는 벽면에 걸어두었습니다. 볼 때마다 정감이 가는 그림. 문제는 그림이 점점 바래갔다는 것입니다. 얇고 연한 선부터 지워지기 시작해 한두해가 더 지나자 그 그림은 다시 백지처럼 되었습니다. 물론 그렇다고 해서 백지는 아니었습니다. 저는 이미 지워지기 전의 그 형상을 똑똑히 기억하고 있으니까요. 희미한 잔영만으로도 원래의 그림을 재현할 수 있으니까요. 어쩌면 이것도 빛멍이라 할 수 있을 것입니다. 환한 멍.

시인 박준

작가 : 이혜미

출전 : 『빛의 자격을 얻어』 (문학과지성사, 2021)

이어보기

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

댓글신고

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글0건