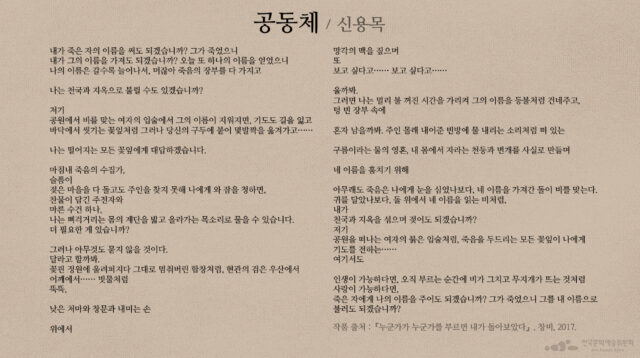

신용목, 「공동체」

- 작성일 2020-08-20

- 좋아요 0

- 댓글수 1

신용목 ┃「공동체」를 배달하며

이 시의 ‘나’는 공동묘지가 되려는 것 같습니다. 공동묘지가 ‘나’를 빌리는 건지도 모르겠습니다. 살다 보면 누구나 가슴에 묻어야 하는 죽은 자가 생기나니, 그리고 마침내는 저 자신의 죽음에 묻히나니, 인간 존재는 본래 묘지의 속성을 나누어 가졌습니다. 죽음을 의식(意識)하고 의식(儀式)함으로써 인간은 인간이 되었습니다. 공동체는 공동묘지를 가져서 공동체입니다. ‘나’는 공동묘지처럼 죽은 자들의 이름을 부르려고 합니다. 그 마음의 연결에서 죽은 자들의 이름이 또한 내 이름이어서 “누군가가 누군가를 부르면 내가 돌아보았다”고 합니다.

저는 이 시를 읽으며, 밤이 일찍 찾아오는 북구의 어느 도시에서 눈이 내리는 11월의 공원묘지를 하염없이 걸었던 오후를 떠올렸습니다. 하늘에서 내려앉는 푸른 어둠과 지상에서 꽃잎처럼 피어나는 촛불의 붉은 빛이 섞이는 것을 보았습니다. 죽은 자들의 이름 위로 눈송이가 내리고, 또 감은 눈을 뜨듯이 반짝 눈송이가 녹는 것을 보았습니다. 외국인이 읽을 수 없는 이름들 대신 나는 생몰연대를 적은 숫자들을 읽으며 걸었습니다. 죽은 자에게 가까이 가고 있다고 생각했습니다.

시인 김행숙

작가 : 신용목

출전 :『누군가가 누군가를 부르면 내가 돌아보았다』(창비, 2017)

추천 콘텐츠

봬요 숙희 내일 봬요 그래요 내일 봬요를 처리하지 못해 그냥 평범한 사람처럼 보이고 싶어서 내일 뵈요 라고 썼다가 그건 또 영 내키지가 않아 그럼 내일 뵐게요 라고 적어보니 다소 건방진 듯해서 이내 그때 뵙겠습니다 라고 고치자 너무 거리를 두는 것 같고 내일 봐요에 느낌표를 붙였다가 떼었다가 두 개를 붙였다가 떼었다가 갈팡질팡하는데 가벼운 인사를 가벼운 사람으로 당신이 나를 오해할까 잠시 망설이다 숨을 고르고 다시 봬요로 돌아온다 그런데 봬요를 못 알아보고 세상에 이렇게 한글을 이상하게 조합하는 사람도 있네 라고 하면 어쩌지 아니면 봬요는 청유형 존대어라 어색한 걸 모르냐고 되물을까 봐 아무래도 이건 안 되겠다 싶어져 내일 봅시다 라고 따따따 찍어보니 참나 이건 정말로 더 아니다 싶어 결국 내일이 기다려져요 라고 보내버리고는 손목에 힘이 풀려 폰을 툭 떨어뜨렸다 『오로라 콜』(아침달, 2024)

- 관리자

- 2024-07-11

환한 집 강우근 나의 어린 조카가 나를 좋아한다고 한다. 누나에게 이유를 물어보니 “너의 그 칙칙함을, 무표정을 좋아해” 가족 모임에 불편하게 앉아 있는 나의 모습이 만화에 나오는 부기라는 옆집 아저씨를 닮았다고 많은 것을 무서워해 바깥을 안 나가는 부기 아저씨를 소피라는 꼬마가 매번 불러내어 모험이 시작된다고 나는 그런 조카를 하루 맡아주기로 하고 “나는 하얀 집에 살고 싶어” 조카는 가방에서 스케치북에 그린 집을 꺼낸다. 여름에는 태풍이 오고, 가을에는 은행이 터져 나가고, 겨울에는 폭설이 떨어질 텐데. 하얀 집은 금세 검어질 것이다. 우리의 테이블에 놓인 생크림 케이크는 작아질수록 포크 자국이 어지럽게 남아 있다. “삼촌은 어떤 집에 살고 싶어?” 나는 검은 집이라는 말을 삼키고 환한 집이라고 대답하며 애써 웃는다. 조카가 잠시 화장실을 다녀오고 환한 집은 어떤 집일까, 생각에 잠기는 사이 생크림 케이크에는 검은 파리 한 마리가 죽어 있다. 나는 서둘러 케이크를 치우고 조카가 돌아온 테이블에는 새롭게 놓인 생크림 케이크 “······삼촌이 배가 고파서” “삼촌에게 추천해 줄 케이크의 맛이 아주 많아.” 환한 빛이 우리를 비추는 동안 우리는 생크림 케이크를 아무런 근심 없이 나눠 먹는다. 『 너와 바꿔 부를 수 있는 것』 (창비, 2024)

- 관리자

- 2024-06-14

- 관리자

- 2023-12-28

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

댓글1건

죽은 자에게 나의 이름을 주어도 되겠습니까? 그가 죽었으니 그를 내 이름으로 불러도 되겠습니까? - 시를 읽는 것은 어려우면서도 위로를 줍니다. 돌아가신 엄마가 떠올라서 마음 뭉클합니다.