박성우, 「옛일」

- 작성일 2018-02-01

- 좋아요 0

- 댓글수 37

- 조회수 10,105

[caption id="attachment_273042" align="alignnone" width="640" class="center"]

(※ 이미지를 클릭하시면 크게 볼 수 있습니다.)[/caption]

(※ 이미지를 클릭하시면 크게 볼 수 있습니다.)[/caption]

작품 출처 : 박성우 시집, 『자두나무 정류장』, 창비, 2011.

박성우 |「옛일」을 배달하며…

오래전 소중한 이에게서 받은 편지처럼 쓸쓸하고 적막할 때 꺼내보면 힘이 되는 시들이 있습니다. 편지와 시만 그런가요. 품었던 소망도 그런 것 같아요. 이룰 수는 없었으나 그 옛날 내가 그토록 순수하고 아름다운 소망을 가졌었다는 기억만으로도 오늘을 새롭게 살아 볼 기분이 들기도 합니다.

여러분은 이 시를 만난 적이 있습니다. 박성우 시인이 문학집배원을 시작하며 첫인사로 이 시를 인용했었거든요. 이젠 옛일이 되었지만 좋은 옛일이라면 자주 떠올리는 게 몸과 마음의 건강에 좋은 것 같아요. 오늘 시작하는 저의 일도 한참 뒤에는 옛일이 되겠지요. 제가 전하는 시들이 강가의 아침 안개처럼 부드럽고, 초저녁 별처럼 조심스레 환하고, 싸락눈처럼 고요해서 자꾸 떠올리고 싶은 옛일이 되도록 힘써보겠습니다.

시인 진은영

|

||||

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글37건

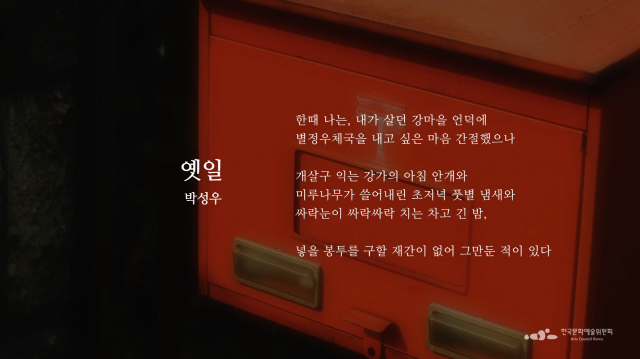

나는 오래전부터 빠알간 우체통을 좋아하였다. 그래서인지 시보다 먼저 이 시의 배경사진에 빠알간 우체통을 보고 미소를 지었다. 그리고 시와 함께 내게 다가온 애틋함... 시인의 옛일이 애틋하였고 나의 옛일이 또 애틋하였다. 이루어질 수 없다고 생각하니 섭섭하고 안타까워 마음 시렸던 나의 옛일... 어쩌면 옛일이기에 더욱 애틋하고 아름답게 느껴지는지도 모르겠지만 말이다. 이 시와 여러 번 만나면서 강가의 아침 안개에 스미어 있는 새벽향기가, 미루나무가지로 쓸어내린 듯 까아만 밤하늘에 흩뿌려진 은하수가, 고요한 밤 싸락싸락 내리는 눈 소리가 내게 다가오는 듯하여, 시인이 살던 강마을이 어딘가에 있는 것인지 몹시 궁금해졌다. 그리고... 오래 전 내 가슴을 먹먹하게 만든 한 영화가 생각났다. il postino(시인 네루다와 우편배달부 마리오의 이야기). 시보다 먼저 문학집배원·시배달이라는 단어를 만나서, 시를 읽기도 전에 우체통을 보아서, 아름다운 풍경을 오감으로 느껴서, 우연인 듯 필연처럼 내 기억에 그 영화가 소환되었다. 이 시를 읽고 나처럼 엉뚱하게 네루다의 우편배달부를 떠올린 사람이 이 세상에 또 있을까?

나는 한때 수채화 물감을 붓으로 차곡차곡 쌓아올려 장난감을 만드는 사람이 되고 싶었다. 물레를 차고 흙을 빚어 가마에 불을 올리는 사람이 되고 싶었다. 하얀종이에 삭삭삭 연필 긋는 소리는 우리의 웃음소리 물통에 찰랑찰랑 착착 붓을 흔드는 소리는 우리의 고민소리 줄리앙은 알았을까? 내가 얼마나 잘 그리고 싶었는지.. 갑자기 던져진 컵이 깨져 공기가 놀라 조용하다. 이젤이 발로 차여 그림이 누워버렸다. 4시간마다 비난속에서 하얀종이를 꺼냈다. 그리고 눈물이 그림을 그렸다. 숨을 쉴 수 없었다. 소리를 낼 수 없었다. 연필을 깎으러가는 발걸음 조차도 조심스러웠다. 몸이 딱딱하게 석고상이 되어버렸다. 내 아픈 기억 속 공기와 너무나 닮아 있어 나는 견뎌낼 재간이 없어 그만 둔 적이 있다. 실패라고 생각했으나 나를 지킨것이라고. 이제는 마음껏 내 마음대로 그림을 그린다. 종이가 춤을 추고 물감이 시끄럽게 떠든다. 이제 나는 그림으로 이야기 할 수 있다. 인형을 만드는 할머니가 되고 싶다고

처음 읽었을 때는 고향에 살던 화자가 별정우체국을 내고 싶은 간절함이 있었지만 결국 넣을 봉투가 없어 포기했다는 단순하고 짧은 내용으로 읽혔다. 그리고 시속 화자와 같이 우리는 누구나 과거에 무언가를 간절하게 바랐으나 결국은 이런저런 이유로 포기하게 된 경험을 가지고 있다. 이런 내용적 평이함이 사람들의 보편적 공감을 확보해준다. 그런데 이 시의 묘미를 살려주는 것은 바로 2연이 있기 때문인 거 같다. 내게 2연은 이 시를 자꾸 읽어 보고 싶게 만드는 마력을 선사했다. 2연은 ‘나’의 소망과 좌절 사이에 흐르고 있었던 시간의 모습이 잊고 싶은 무언가는 아닌 것처럼 느끼게 해준다. 고향의 자연속에서 흐르는 시간은 ‘개살구 익는 강가’, ‘마루나무가 쓸어내린’, ‘풋별 냄새’, ‘차고 긴 밤’, ‘싸락눈이 싸락싸락’의 감각적 이미지들로 아름답게 표현되어 있다. 그 시간 속에는 우리의 순수했던 열망과 노력, 그리고 안타깝게 손에 닿을 듯 닿지 못한, 좌절된 꿈이 고스란히 담겨 있으며 ‘옛일’이 되어버린 지금 이 시점에도 시각적, 청각적, 후각적 이미지들로 인해 생생하게 환기된다. 그래서 한때 간절했지만 이루지 못한 소망을 이제는 그저 ‘옛일’이라고 담담히 말할 수 있는 게 아닐까 싶다.

시시각각 느껴지는 새로운 감상들을 좋아하는 사람들과 공유하고 싶은 바람에 핸드폰을 들다가도 망설이게 되는 때가 종종 있다. 별정우체국을 하고 싶을 정도로 누군가와 함께 자신이 보는 아침 안개를, 풋별 냄새를 공유하고 싶었던 화자 역시 마땅한 봉투가 없다는 이유로 그만 멈칫거리게 되는 것이다. 생각해보면 그렇게 좋아하는 사람들에게 다가가고 싶을 때에도 그러한 마음보다는 그것을 담을 그럴싸한 도구에 오히려 집착할 때가 있는 것 같다. 그저 담백하게 내 마음을 전하려고 하기보다는 그 마음을 담고 있을 언어나 방법이 더 신경쓰일 때.... 주객이 전도되는 이러한 상황이 불편해진 나머지 마음을 전달하려는 시도조차 포기하게 되어버리는 것이다. 넣을 봉투를 구할 재간이 없다는 화자의 말은 그래서 애틋하고 안타깝게 느껴진다. 그만큼 자신의 심정에서 우러나오는 감정은 크고 남다른데 그걸 담아낼 수 있는 좋은 방식을 아직 찾지 못한 애달픈 마음을 이렇게 시로 둘러 표현하는 것 같다.

어릴 적 세상에 대한 동경으로 가득 찬 때가 있었던 것 같다. 푸른 바다와 하늘이 만나는 수평선, 햇빛으로 반짝이는 강, 그곳을 걷는 멀리 보이는 점 같은 사람.. 그런 장면에 슬픈듯 낯선 음악이 더하면(아마 티비 광고를 보며 키운듯하다)막연히 어딘가 있을 것만 같은 그 곳에 대한 이상한 확신이 들어 이 곳이 아닌 다른 그 곳으로 떠나야할 것 같았다. '옛 일'이라는 시를 읽으며 별정 우체국을 떠올리니 어릴 적 내가 상상한 그곳이 생각났다. 이 시가 알려준 개살구 익는 강가의 아침 안개와 미루나무가 쓸어내린 초저녁 풋별 냄새에서 슬픔이 느껴진다. 어릴 적 어슴프레해지는 저녁까지 뛰어놀던 골목에 가로등 불빛의 그림자가 왜 슬프게 느껴졌는지 알 것 같다. 난 슬픔이 좋은 것 같다.