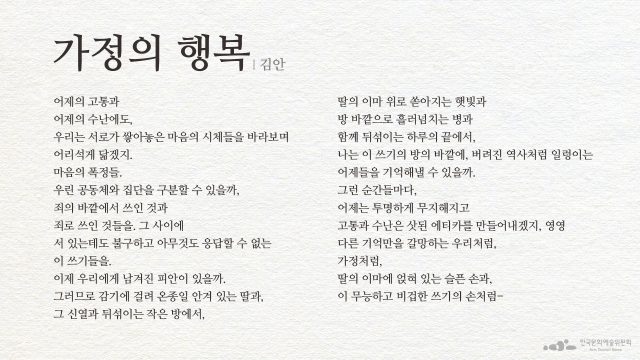

김안, 「가정의 행복」

- 작성일 2018-08-16

- 좋아요 0

- 댓글수 12

- 조회수 3,512

[caption id="attachment_273042" align="alignnone" width="640" class="center"]

(※ 이미지를 클릭하시면 크게 볼 수 있습니다.)[/caption]

(※ 이미지를 클릭하시면 크게 볼 수 있습니다.)[/caption]

김안|「가정의 행복」을 배달하며…

교과서에서 게젤샤프트(이익사회)와 게마인샤프트(공동사회)를 처음 배웠을 때는 헷갈리지 않았어요. 둘을 정확히 구분해서 시험문제에 정답을 쓸 수도 있었으니까요. 그런데 머리로는 알지만 마음으로는 모르나 봐요. 이 구분대로라면 당연한 일인데도 회사 동료들의 이해타산적인 모습과 나의 비굴함에 상처를 받습니다. 내가 그곳에서 다정한 마음의 연대를 꿈꾸기라도 했다는 듯 말입니다.

적지에서 철수하듯 집으로 달아나며 우리는 가정의 행복을 떠올려 봅니다. 그러나 돌아와도 무능하고 비겁한 기분은 사라지지 않아요. 영혼이 전등처럼 껐다 켰다 할 수 있는 건 아니니까요. 아이의 뜨거운 이마에 손을 얹어보지만 이 손의 서늘함으로는 열을 식힐 수도 병을 고칠 수도 없습니다. 그런데도 우리는 왜 자꾸 작은 이마를 걱정스레 쓰다듬고 이 별에서의 행복을 가정하며 무언가 시도하는 일을 멈추지 못하는 것일까요?

시인 진은영

작품 출전 : 월간『현대시』 2018년 5월호.

|

||||

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글12건

제목만 먼저 보고 난, 이 시를 '가정하다.' 즉 ‘if~’의 의미로 '가정의 행복'인 줄 알았다. 그런데 시를 다 읽고 보니, 딸과 방이 나오는 걸로 봐서 가족, 혹은 가정, 집을 포괄하는 '家政의 행복'인 것 같은데, 그런데 다 읽고 나서도 ‘if~’의 의미로 읽히는 것은 무슨 이유에서일까? 돌이켜보면 나의 유년시절 우리 가정은 비교적 행복했다. 적지 않은 친지들이 윗대의 재산을 탐할 만큼의 차고 넘치는 재산이 아니었으므로 일가는 두루두루 사계절 안부를 묻고 건강을 염려할 만큼 화목했고, 고등학교 평교사로 35년 공직생활의 정년퇴임을 한 아버지는 딱! 그 시대 교육 받은 만큼만 권위적이어서 엄마를 비롯한 가족들은 그다지 큰 문제를 체감하지(물론 둔감해서일 수도 있겠지만) 못했다. 남편과 자식의 평안을 위해서 새벽기도와, 방생은 물론 일 년 365일 새벽 밥 짓는 일을 거른 적이 없는 엄마까지. 바깥에서 보기에 우리 집은 따뜻하고 행복한 가정이었을 것이다. 그런데 지나고 보니 이게 가장 큰 문제였다. 우리 가정의 행복, 요즘 미디어에서 유행하고 있는 단어로는 우리 가족만의 소확행(소소하지만 확실한 행복)으로 나는 내가 살고 있는 이 땅에서 정확히 어떤 일이 벌어지고 있었는지, 어떠한 고통과 비극이 은폐되고 있었으며 자식인 나와 가정의 행복을 지키기 위해 나의 부모가 불사한 일이 무엇이었는지 부끄럽게도 한참을 모르고 살고 있었다. 그래서 나는 ‘가정의 행복’이라는 제목의 왠지 덧없고, 쓸모없는 것처럼 느껴진다. 오히려 'if~의 행복'을 바랐던 가정에서 자랐더라면, 나는 내 바깥을 볼 수 있지 않았을까? 하는 무책임한 아쉬움만을 품고 살아내고 있는 사람이 내가 아닐까 싶다. 그래서 나는, ‘가정의 행복’이라는 빛을 등지고 이제라도 보게 된 나와 내 바깥의 상처들의 그림자를 위해 감히, 또 당당히 가정의 행복의 해체를 위해, 아름다운 불화를 위해 다시 살아보려는 중이다. 물론 이로 인해 유년 시절 '가정의 행복'과는 전혀 거리가 멀었던 내 옆 지기가 고통 받을 수 있겠지만, 그 고통을 기꺼이 함께 해줌으로써 비록 그의 유년 시절의 상처가 재현 불가능한 것이므로 어설픈 치유 같은 건 상상조차도 해서는 안되겠지만, 오히려 이 불화로 인해 내가 그에게 다가갈 수 있음을. 또 그 고통과 혼란 속에 들려오는 노래들에 귀 기울여 주기를 바랄 뿐이다.

불현 듯 떠올랐다가 답을 찾지 못하고 버려지는 질문들이 시인의 언어처럼 마음의 시체들로 쌓여가는 것을 요즘 많이 느낀다. 명확히 구분되는 듯 보이는 것들 사이에서 그 타당성을 하나씩 따져 들어가다 보면 그것들이 서로 얽혀있는 듯한 혼돈에 빠져들면서 길을 잃게 되고 만다. 마치 각자의 기준을 가지고 살아가는 세상에서 절대가치를 찾는 것 같은 어리석은 행동처럼 여겨지는 것이다. 이런 마음의 시체들이 때론 마음의 폭정이 되어 체념하고 세상에 등을 돌리게도 하지만 그럼에도 불구하고 감기에 걸린 딸을 온종일 안아줄 수 있는 팔과 뜨거운 이마에 얹을 수 있는 손이 있어 뒤섞임 속에서도 반짝이고 있을 무언가를 찾게 만들지 않을까 기대하게 된다.