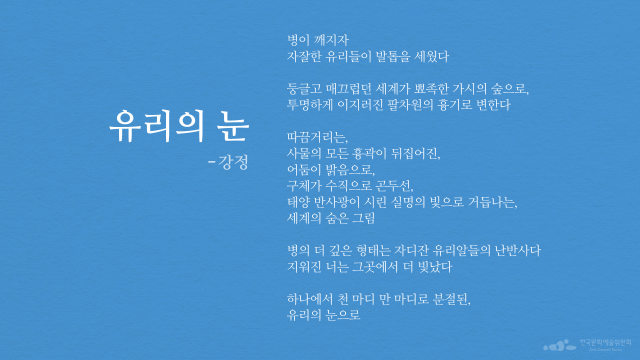

강정, 「유리의 눈」

- 작성일 2018-07-19

- 좋아요 0

- 댓글수 28

- 조회수 8,476

[caption id="attachment_273042" align="alignnone" width="640" class="center"]

(※ 이미지를 클릭하시면 크게 볼 수 있습니다.)[/caption]

(※ 이미지를 클릭하시면 크게 볼 수 있습니다.)[/caption]

작품 출처 : 강정 시집, 『귀신』, 문학동네, 2014.

강정 |「유리의 눈」을 배달하며…

우리는 태어날 때 예쁜 유리병 하나에 제 영혼을 담아서 세상에 오는 것인지도 모릅니다. 환하고 바람 한 점 없는 고요한 유리병 속에 우리는 작은 새싹처럼 담겨 있었습니다. 그러나 아무리 조심해도 유리병은 깨지기 마련이죠. ‘오 하느님, 왜 저에게 이다지도 날카로운 운명을 선물하셨나요?’ 시인은 이렇게 묻지 않습니다. 따끔거린다는 건 제대로 성장하고 있다는 증거. 병이 깨진 것은 외부의 충격이 아니라 안에서 제 스스로 밀어내는 힘 때문인지도 모릅니다. 그렇지 않고서야 팔차원의 흉기로 변한 세계 속에서 난반사로 더 빛나는 ‘너’를 볼 수 있겠어요? 이 강건한 영혼은 만 마디로 반짝이는 색깔들을 볼 수 있을 만큼 멋진 인식의 눈을 가졌습니다.

시인 진은영

|

||||

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글28건

흉기라고 하면 매우 치명적일 것 같은데 따끔거린다고 하니 팔차원의 흉기는 소멸이 아닌 생성을 일으키는 도구인가 보다. 이 흉기는 따끔거리는 정도의 치명상을 입혀서 실명의 빛으로 둥글고 매끄럽던 세계에 숨어있던 그림들을 드러내는 위대한 마술을 부린다. 둥글고 매끄러운 세계는 보호막과 같아 평안함과 안락함을 제공하지만 하나의 눈만 가지게 할 뿐이다. 보호막이 깨지는 건 어쩌면 실명의 두려움과 같은 것일지도 모르겠다. 하지만 실명의 사건 후에야 어둠이 밝음으로 거듭나 새로운 세계를 만나게 된다면 보호막을 깰 수 있는 용기를 마땅히 부려야 하지 않을까. 이러한 용기는 누구에게나 내재되어 있다고 생각한다. 다만 잠재되어 있는 용기를 발현할 수 있게 만드는 자극이 필요한데 시 ‘유리의 눈’과의 만남이 그런 자극제가 될 수 있을 것이다. 하나의 눈에서 천 마디 만 마디로 분절돼 갖게 된 눈으로 보는 세상은 어떤 세상일지 사뭇 궁금해진다.

서툰 내 손길에서 미끌어져 바닥을 향해 가속도를 내며 떨어지던, 거슬리는 소리를 내며 산산 조각나 버린 것을 바라보던 기억이 떠오릅니다. 그러다 "괜찮아?"라는 누군가의 목소리에 정신 차리고 내가 더 아끼는 쪽-바닥일 수도, 유리일 수도, 내 손가락일 수도...의 안부를 살피지요. 이 사건은 언제나 손끝이 야물지 못한 나 자신을 책하며 끝이 났습니다. 그런데, 이 시는 거기에서 시작하고 있습니다. 완전한 것이라고 믿게 만드는 둥글고 매끄한 세계는 깨어짐이라는 자극을 통해 더 진실한 세계를 내어 보입니다. 손상되어 쓸모없게 되어, 버려지게 되는 그 경험이 어쩌면 굳건하게 믿었던 나의 세계를 분절된 다른 눈으로 볼 수 있도록 만드는 새로운 시작이 된다니... 이 주인공 유리처럼 깨어진 경험이 많은 저로서는 참 마음에 드는 시입니다. 그래도 이제 더 깨어지고 싶지 않기도 하네요. ^^

15살 Y에게는 유리의 투명하고도 찬란한 아름다움이나, 혹은 한 여름의 설화빙 같은 구원의 아름다움과는 다른 아름다움이 있었다. “수세미가 지푸라기야 할머니?”라며 연신 묻고 신기하게 바라봤던 잔뜩 녹이 슨 놋그릇의 창연함이 떠올려지는 아름다움 같기도 했으며, 여우가 시집을 가는지, 호랑이가 장가를 드는지 45년을 살아도 알 수 없는 여름 한 낮 ‘여우비’ 같은 아름다움이 느껴지기도 했다. 말개진 놋그릇을 드러내 보이며 사라지는 창연함, 세상사 시름은 가출이라도 한 듯, 웃음 터져버리게 만드는 여름 한 낮 찰나의 여우비의 아름다움은 깨진 유리 조각을 보고 난반사의 아름다움을 떠올린 시적화자처럼 시를 읽고 내가 Y의 아름다움으로 떠올린 것이다. 시적 화자가 말하듯 깨진 유리조각은 난반사로 인해 빛을 내며 그 아름다움의 존재를 확인시켜 주기도 하지만, 산산 조각난 깨진 유리조각을 혹여 누구라도 밟을까 조심스럽게 정리한줄 만 알고 있다가 무심코 아니, 앗차! 하며 발견한 유리조각에서 가볍지만 결코 가볍게만 여길 수 없는 그 존재감으로 인해 더욱 아름다운 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 소멸하려는 힘과 함께 되찾은 존재의 아름다움. Y를 떠오르게 하는 창연한 아름다움이나, 여우비의 아름다움도 그러고보니 깨진 유리조각의 아름다움과도 얼핏 닮아 있는 것 같다. 역시 소멸은 영원한 이별이 아니구나.

유리의 깨진 조각을 이토록 선명하게 표현하는 말들이 있을런지... 시를 읽으며 처음 느낀 느낌이었습니다. 발톱이며, 흉기이며, 숨은 그림이며, 만 마디로 분절된 눈이라니요. 유리 조각을 보며 단 한 번도 상상해보지 못한 시선에 그저 놀라울 따름이었는데, 진은영 시인님의 병이 깨진 것은 외부의 충격이 아닌 제 스스로 밀어낸 힘 때문일지도 모른다는 말에 또 한 번 '쿵' 머리를 맞는 듯했습니다. 시를 읽으며 유리는 당연히도 깨어져버린 것이라고 생각했는데 제 안의 힘이라니요. 곱씹어 다시 읽어보니 유리가 조각조각 난 어느 순간들의 제 마음처럼 느껴졌습니다. 깨어질 때는 누군가에 의해 깨어진 것 같았는데 깨어지고 보니 조각 하나하나를 주워담으며 이전처럼 매끈하게 이어붙이지는 못하지만 조각 하나에 보듬을 때마다 때론 그 조각에 손이 베일 때마다 조각의 단면에 단단히 지워지지 않을 초강력한 진액들이 새어나오는 상상을 하게 되더군요. 깨어진 조각을 이어붙인 유리병이 빛을 받아 더 찬란한 난반사를 뿜어내는 상상을요. 깨어짐도 아름다울 수 있다는 걸, 상처도 아름다울 수 있다는 걸 다시 생각해봅니다.

어떤 사람은 반복되는 특정 문양에서 혐오감이나 공포를 느끼듯이, 나는 테이블 가장자리에 유리병을 두는 것을 두려워한다. 이는 유리병이 깨지는 장면에 대한 상과 그에 따른 호불호의 판단을 이미 가지고 있고, 더 나아가 훼손된 유리병의 조각들이 누군가를 다치게 하거나 고통을 주는 일을 미연에 방지하고자 하는 마음에서 비롯된다고 볼 수 있다. 이런 마음은 인간 삶에서 부정적인 것으로 여겨지는 어떤 사태 속에 긍정성이 있을 수 있으므로, 특정한 선택에 어느 정도의 위험이나 고통이 예견된다 하더라도 그것이 내포하고 있는 다양한 가능성들을 스스로 맛볼 수 있도록 하는 게 좋다던 내 입장과 잘 맞아 떨어지지 않는 것 같다. 이처럼 되고 싶은 나와 실제의 나 사이의 간극을 좁히고자 노력하고 있다고 믿어왔는데, 일순간 그 간극의 폭이 다시금 막막하게 느껴질 때면 어쩐지 내 자신이 지긋지긋해지는 기분이다.