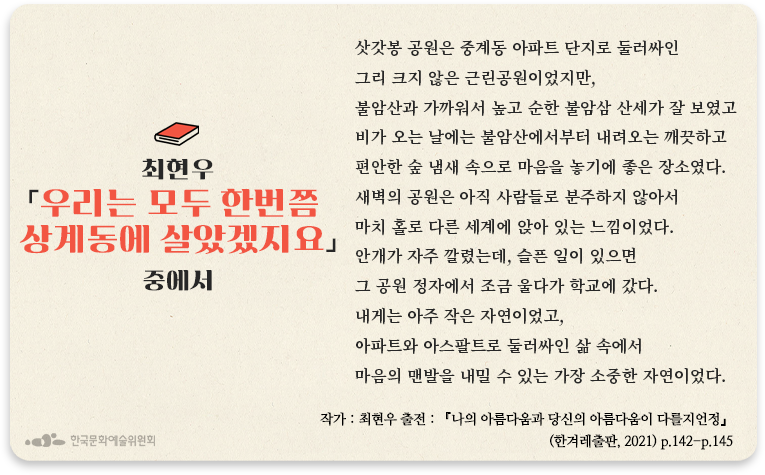

최현우, 「우리는 모두 한번쯤 상계동에 살았겠지요」 중에서

- 작성일 2022-03-31

- 좋아요 0

- 댓글수 0

- 조회수 831

최현우 ┃「우리는 모두 한번쯤 상계동에 살았겠지요」을 배달하며

어느 ‘동네’에 사십니까. 살고 있는 ‘아파트’의 브랜드 말고, 살고 있는 ‘동네’요.

한 동네에 오래 살아본 사람만이 아는 동네의 기척이 있습니다. 단골 과일 가게 주인이 장사 준비를 시작하려고 기지개를 켜고 허리를 쭉 펴는 모습, 모퉁이 떡집에서 방금 나온 떡을 냄새만으로 알아차리는 일, 문을 닫은 가게 자리에 어떤 가게가 들어올지 기웃거리며 자주 들여다보는 고갯짓이나 핫도그나 붕어빵 파는 트럭이 오는 요일을 체크해 두는 일 같은 것이요.

올해는 가로수 중 어느 나무의 꽃이 먼저 피는지, 화원에서 내놓은 나무가 지난 계절과 어떻게 달라졌는지, 단골 세탁방의 건조기는 언제 한가한지도 저절로 알게 됩니다. 언제든 마음 편하게 들러서 혼자 밥을 먹을 수 있는 단골 식당이 있고 ‘마음의 맨발’을 편하게 내딛게 되는 한갓진 산책길도 있기 마련이고요. 그러고 보면 동네라는 말, 참 좋지요. 소리내어 동네, 하고 말해보면 사람들이 제각기 흩어져서 사는 모습이 아니라 서로 동그랗게 모여사는 모습이 그려집니다.

아마도 상계동은 우리가 모두 한번쯤 살아본 적 있는 동네, 살아보지 못했지만 그랬으면 좋겠다 여기는 동네의 이름이나 다름없겠지요. 여러분의 상계동은 어디입니까.

소설가 편혜영

작가 : 최현우

출전 : 『나의 아름다움과 당신의 아름다움이 다를지언정』 (한겨레출판, 2021) p.142-p.145

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글0건