가독성에 관하여

- 작성일 2018-03-07

- 댓글수 0

[비평in문학]

‘여성, 노동’같은 전통적인 주제에서 시작해 ‘문체, 주체’와 같은 비평 키워드나 ‘번역, 상호텍스트성’같은 문학적 키워드, ‘환상, 무의식’같은 인접학문 그리고 ‘빅데이터, 가상현실’같은 미래용어에 이르기까지. “새로운 문학의 키워드는 무엇이 될 것인가?”라는 질문에서 출발한 [비평in문학]의 새로운 비평 기획입니다.

가독성에 관하여

윤경희

글을 쓰고 책을 만드는 일에 종사하는 사람들이 이따금 사용하는 상투어들 중 하나는 가독성이다. 그런데 가독성이란 정확히 무엇인가. 국립국어원의 『표준국어대사전』에서는 가독성의 뜻을 “인쇄물이 얼마나 쉽게 읽히는가 하는 능률의 정도. 활자체, 글자 간격, 행간(行間), 띄어쓰기 따위에 따라 달라진다”2)라 풀이한다. 거기에 “대체로 가로쓰기가 세로쓰기에 비하여 가독성이 높다”3)는 예문을 부연했다. 『고려대 한국어대사전』에서는 “인쇄물이 쉽게 읽힐 수 있는 성질. 활자체, 자간, 행간, 띄어쓰기 따위에 따라 달라진다”라 유사하게 정의하고, “신문이나 서적에 흔히 쓰이는 바탕체는 다른 글씨체에 비해 가독성이 높다”4)는 예문을 들었다.

그렇다면 가독성은 타이포그래피의 영역에서 평가할 가치다. 실제로 가독성은 타이포그래피의 이론과 실제에서 주요하게 다루어지는 개념이다. 한국타이포그라피학회에서 편찬한 『타이포그래피 사전』에 따르면 가독성(readability)의 정의는 다음과 같다.

1) 강성은, 「단지 조금 이상한」, 『단지 조금 이상한』, 문학과지성사, 2013, 53쪽.

2) 국립국어연구원, 「가독성」, 『표준국어대사전 상』, 두산동아, 1999, 16쪽.

3) 위의 책.

4) 고려대학교 민족문화연구원 국어사전편찬실, 「가독성」, 『고려대 한국어대사전 ㄱ~ㅁ』, 고려대학교 민족문화연구원, 2009, 17쪽.

글을 읽고 이해하기 쉬운 정도. ≒ 이독성.

글의 내용과 그에 대한 독자의 사전 지식, 독서 거리와 시간, 타이포그래피 등에 따라 크게 달라진다. 가독성과 종종 혼용되는 판독성은 글자의 형태를 알아보기 쉬운 정도를 말한다. 개별 글자의 판독성이 뛰어나더라도 여러 글자를 나열했을 때 가독성이 낮을 수 있으므로 두 용어는 구분해서 사용해야 한다.5)

5) 한국타이포그라피학회, 「가독성」, 『타이포그래피 사전: A Dictionary of Typography』, 안그라픽스, 2012, 60쪽.

같은 사전에서 판독성(legibility)은 다음과 같이 정의된다.

개별 글자나 낱말의 형태를 분별하여 알아보기 쉬운 정도.

판독성과 가독성이 종종 혼용되는데, 가독성의 대상은 글이고 판독성의 대상은 낱말이나 글자이므로 구분해서 사용해야 한다.6)

6) 한국타이포그라피학회, 「판독성」, 『타이포그래피 사전: A Dictionary of Typography』, 안그라픽스, 2012, 437쪽.

타이포그래피가 발달한 독일에서도 가독성(Leserlichkeit)과 판독성(Lesbarkeit)을 두 어휘로 구분해 적용한다.7) 프랑스어에는 가독성과 판독성을 구분하는 대립쌍이 없으며, 필요한 경우 전자는 어의적 가독성(lisibilité sémantique), 후자는 시각적 가독성(lisibilité visuelle)으로 풀어서 이해하기도 한다.8) 앞서 참조한 한국어 사전들에서 판독성은 표제어로 등재되지 않았다. 대신 판독의 뜻을 각각 “어려운 문장이나 암호, 고문서 따위를 뜻을 헤아리며 읽음”9)과 “어려운 글이나 잘 보이지 않는 비문(碑文), 뜻을 알 수 없는 암호, 사진이나 지도 따위를 그 의미를 헤아리며 읽음”10)으로 정의한다. 즉 일상 언어 환경에서 판독은 글자와 글월의 독해와 해석은 물론 이미지의 인식과 이해에 이르기까지 타이포그래피에서 규정하는 문자 식별보다 훨씬 포괄적이고 복합적인 역량 수행을 지칭한다.

이상의 지식을 학습한 다음 타이포그래피에 한정하여 종합해보면, 텍스트를 조판하고 인쇄하는 일에 있어서, 가독성과 판독성은 모두 읽기의 효율을 감정하고 그것의 향상을 결정하는 데 관여하는 개념들이라 할 수 있다. “인쇄물의 구성 요소, 즉 글과 그림의 크기와 위치를 조절하고, 제목, 부제, 캡션 사이의 위상을 조정하고 조직하는” 매크로 타이포그래피 및 “글자, 글자사이 공간, 낱말, 낱말사이 공간, 글줄과 글줄사이 공간, 단 등 좀 더 개별적인 요소들에 관심을 집중하는” 마이크로 타이포그래피는 모두 독자의 입장에서 “글을 최적의 상태로 인지할 수 있게”11) 각종 방법과 해결책을 제안하고 시도한다. 여기서 독자란 협소한 범위에서 제작 완료된 인쇄물을 최종적으로 소비하는 자만 가리키지 않는다. 타이포그래퍼 자신을 포함하여 디자이너, 의뢰자, 편집자, 필자, 일반 독자, 우발적인 일별자 등 어떤 텍스트가 기계 복제되고 유통되는 동안 그것 중의 한 글자라도 읽을 가능성이 있는 주체라면 모두 가독성과 판독성의 시험 독자다. 한마디로 독자는 시선과 문해력을 지닌 누구나이다.

그런데 읽는다는 것은 무엇인가. 읽기는 어떤 행위인가. 흥미롭게도 타이포그래피에서는 읽기를 신경생리학의 관점에서 규정한다. 독서는 뇌신경과 안구가 통합적으로 수행하는 지각-동작 활동이라는 것이다. 일반적으로 글을 막 깨친 사람은 각 글자마다 안구를 고정시키면서 천천히 다 읽어나가지만, 읽기에 거의 자동적으로 익숙해진 사람은 글자 덩어리 몇 개에 띄엄띄엄 시선을 스치며 신속하게 읽어나간다고 한다.

7) cf. Heiko Hortsch, Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie von Jan Tschichold als Grundlage typografischer Gestaltung heute, Diss. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2002. pp. 10-16.

8) cf. Guy Barrier, Internet, clefs pour la lisibilité: se former aux nouvelles exigences de l'hypermédia, Issy-les-Moulineaux, ESF, 2000, p. 39. 어느 언어권에서 가장 먼저 두 단어를 타이포그래피 용어로서 구분하기 시작했는지, 그리하여 그에 상응하는 번역어의 쌍들이 발명되고, 기술적 의미가 주입되고, 배치되었는지는 차후의 조사와 문의로 밝혀내려 한다.

9) 국립국어연구원, 「판독」, 『표준국어대사전 하』, 두산동아, 1999, 6511쪽.

10) 고려대학교 민족문화연구원 국어사전편찬실, 「판독」, 『고려대 한국어대사전 ㅈ~ㅎ』, 고려대학교 민족문화연구원, 2009, 6613쪽.

11) 요스트 호훌리, 『마이크로 타이포그래피』, 김형진 옮김, 워크룸 프레스, 7쪽.

책을 읽을 때 경험 많은 독자들의 눈은 글줄을 따라 휙휙 도약하며 달린다. 이때 안구는 0.2~0.4초가량 고정됐다 움직이길 반복하는데, 이를 단속성 운동(saccade)이라 부른다. 글줄은 이런 짧은 운동들이 연속되는 와중에 인식되며, 뒤이어 글줄 끝에 도달한 안구는 다음 줄 맨 왼쪽으로 크게 건너뛴다. 정보는 오직 안구가 고정됐을 때만 흡수된다.

(...)

독서 경험이 쌓일수록 이 운동의 간격은 짧아지고 안구가 도약하는 간격은 점점 넓어진다.12)

12) 위의 책, 9쪽.

글자들에 안구가 고정되는 순간이 짧아지고 글줄에서 시선이 도약하는 간격이 넓어질수록 독서의 속도는 빨라진다. 독서의 속도에 영향을 끼치는 요인들은 여러 가지다. 독서 환경이나 독자의 숙련 정도 같은 텍스트 외적인 요소들뿐만 아니라 텍스트의 종류, 글의 주제와 내용, 문장 구조 같은 텍스트 내적인 요소들에 따라서도 읽기의 속도는 달라진다.13) 또한 “같은 글을 읽더라도 글줄의 길이나 크기, 글꼴의 형태, 그리고 글자와 배경의 색채 대비에 따라 그 속도는 천차만별일 수 있다.”14) 텍스트 내외의 요인들과 별개로 인쇄물 자체의 가독성이 좋으면 독서의 속도가 효율적으로 증진될 것이다. 그리하여 가독성을 중요시하는 타이포그래피 이론가들은 독자의 안구 운동이 저해되거나 지체되지 않고 독서가 수월하게 진행될 수 있게끔 여러 경험적 지침을 마련한다. 예를 들어, 얀 치홀트는 “무릇 인쇄물은 그저 손으로 쓴 것보다 좀 더 잘 읽히는 단계를 넘어서 이상적으로 읽히는 수준에 도달해야 한다”15)고 가르친다. “새로운 타이포그래피의 방법론은 목적과 그것을 달성하기 위한 최선의 길을 명확히 일치시키는 데 있다. (...) 진실로 좋은 가독성 역시 목적의 일부이다(이는 아무리 강조해도 모자라다).”16) 요스트 호훌리에 따르면, “글꼴, 글자 크기, 글자사이 공간, 낱말사이 공간, 단의 너비만 가독성에 영향을 주는 건 아니다. (...) 글줄사이 공간과 글자의 크기, 단 너비는 상호 영향을 주고받으며, 그중 글줄사이 공간은 가독성에 지대한 영향을 미친다.”17) 그러므로 “글의 매력과 가독성을 동시에 높이기 위해 글줄사이 공간은 유지”18)해야 하며, “글을 편하게 읽고 쉽게 이해하도록 돕기 위해서라도,”19) 과거의 좋은 타이포그래피 규칙들은 지켜져야 한다.

13) cf. 헤라르트 윙어르, 『당신이 읽는 동안』, 최문경 옮김, 워크룸 프레스, 2013, 63-68쪽.

14) 요스트 호훌리, 앞의 책, 10쪽.

15) 얀 치홀트, 『타이포그래픽 디자인』, 안진수 옮김, 안그라픽스, 2014, 82쪽. 같은 책의 영역본을 중역한 안상수의 다음 해당 문장은 훨씬 직설적이다. “인쇄된 글은 단순히 손으로 쓴 글보다 읽기만 쉬워서는 안 되며 보다 완벽한 가독성을 가져야 한다.” 얀 치홀트, 『얀 치홀트의 타이포그라픽 디자인』, 안상수 옮김, 안그라픽스, 2006, 69쪽.

16) 얀 치홀트, 「새로운 타이포그래피란 무엇이며 무엇을 위한 것인가? 1930년」, 크리스토퍼 버크, 『능동적 도서: 얀 치홀트와 새로운 타이포그래피』, 박활성 옮김, 워크룸 프레스, 2013, 664쪽.

17) 요스트 호훌리, 앞의 책, 57쪽.

18) 위의 책, 59쪽.

19) 위의 책, 43쪽.

이상으로 가독성의 기본 정의와 그것의 구현을 실험하는 전문 기술인들의 논지를 살펴보았을 때, 타이포그래피에는 문외한이지만 다종다양한 인쇄물들의 오랜 독자이자 텍스트 생산자로서 몇 가지 물음이 떠오르는 것을 억누를 수 없다. 어떤 물음은 추측 어린 탐색이고, 어떤 물음은 구상이고, 어떤 물음은 반론의 제기다. 어떤 물음에든 미지의 세계에 혹해 그것의 문지방에 갓 올라선 자에게 특유한 감정들이 담겼다. 무지를 드러내도 양해 받으리라는 낙천, 세련되지 못한 자의 무구한 경외감, 방향 감각 없음에서 추동되는 모험적 용기, 더 밝혀 알고자 하는 생기의 욕구.

두서없이 이것저것. 판독성과 가독성이 좋은 타이포그래피가 안구와 뇌신경의 원활한 공조에 기여한다면, 그것은 난독증의 치유에도 방책을 제공할 수 있지 않을까.20) 글 읽기를 막 배운 어린이일지라도 손으로 한 글자씩 짚어가며 조심스럽게 읽어나가기는커녕, 마치 걸음마의 리듬을 잘 조절하지 못해서 차라리 뜀박질하다 엎어지는 아기처럼 덤벙덤벙 빼먹으며 읽는 경우도 있는데, 어린이 책의 타이포그래피는 해당 독자들의 발달 단계와 개별적인 특수성을 얼마나 고려하는가.21) 다른 한편으로, 그렇게 덤벙거리며 읽기는 사실 단속성 운동의 한 양상이 아닌가. 덤벙거리며 읽기는 텍스트의 리듬과 독자의 신경 반응의 리듬이 어긋나서 생기는 현상이라 할 수 있지 않을까. 이때 타이포그래피는 독자의 신체가 텍스트와 합주할 수 있게 조정자 역할을 하는 것인가. 나아가, 타이포그래피는 순수하게 신체적인 신경 반응뿐만 아니라 의미를 생산하는 해석 지능의 증진에도 기여하는가. 독자의 해석과 의미 생산 능력은 독서의 속도와 어떤 상관관계가 있으며, 혹은 없으며, 그것은 타이포그래피에서의 가독성이 관여하는 바인가 아닌가. 그런데 이런 질문들은 혹시 지적 의미 생산이 신체 활동보다 더 가치 있고 우월한 능력이라는 선입견에서 하게 되는 게 아닐까. 읽기는 의미 생산과 무관한 순수한 신체 활동으로서도 쾌락을 유발하지 않는가. 감각으로서나 운동으로서나. 독서 중 안구는 미미할지라도 분명히 운동하며, 열성적인 독자라면 문자의 자극이 신경계에 유발하는 때로는 고통과 맞닿을 정도로 압도적인 희열을 겪어본 적이 있을 것이다. 타이포그래피는 바로 이 쾌락의 기술이 아닐지. 그렇다면 높은 가독성이 유발하는 저해되지 않은 속도감은 과연 우리가 독서에서 기대하는 최선이자 유일한 쾌락인가.

시라는 특수한 언어 테크닉과 타이포그래피의 관계도 새로이 생각해보게 된다. 굳이 구체시나 시각시(visual poetry)를 실험하는 게 아니더라도, 시를 쓰는 사람은 타이포그래피 전문가가 개입하기 전에 적어도 마이크로 타이포그래피의 차원에서 행 길이, 행간, 대칭 혹은 비대칭 정렬, 글자사이 공간, 낱말 사이 공간, 구두점 등 자기 텍스트의 형태를 예민한 주의를 기울여 설정한다. 개인이 텍스트 작성뿐만 아니라 편집, 인쇄, 복제, 공유까지 할 수 있는 디지털 미디어의 시대에는 더욱 그렇다. 심지어, 한국 현대시 시장의 대세는 몇몇 저명한 출판사들의 규격화된 시인선이고, 시집이라 하면 누구나의 머릿속에 그 전통과 권위의 규격이 고스란한 이미지로 떠오르므로, 한국어 시인은 매크로 타이포그래피의 차원에서도 언제나 이미 그것의 포맷을 의식하면서 그것을 내화하거나 그것에 저항하며 시를 쓴다고 가정할 수도 있다.22) 시는 타이포그래피와 불가분의 관계다. 시인은 그 자신 타이포그래퍼다. 시 쓰기는 어떤 면에서 시 쓰는 사람 스스로 고유한 타이포그래피 원칙을 고안하고 실행하는 일과 겹친다. 그리하여 에밀리 디킨슨의 시를 한 편이라도 읽어본 사람은 행 길이와 연의 배치가 어울려 이루는 독특한 규모와 문장 부호 덕분에 그녀의 다른 시들도 비교적 손쉽게 알아볼 수 있게 된다. 시 읽기에 경험이 없는 독자일지라도 백은선 시와 송승환 시의 타이포그래피적 차이를 금세 인지할 수 있는 것이다.

타이포그래퍼와 시인은 판독의 감각이 극단적으로 예민하다는 공통점이 있다. 타이포그래퍼들은 글자 형태와 획의 두께는 물론 세리프의 유무와 그것의 미세한 각도, 모양, 길이에도 온 신경을 기울이며, 서로 주장하고 논쟁하면서, 섬세하고 정밀한 차이들의 세계를 부풀려나간다. 시인은 시의 편집이나 인쇄 과정에서 행갈이가 잘못되거나 구두점 하나라도 오식이 있으면 한 세계가 와해된 듯 낙담한다. 이들이 창안하고 설계하여 우리에게 함께 거주하자고 초청하는 문화적 세계는 무관심한 사람들이라면 전혀 판독할 수 없거나 거의 쓸모없고 무의미한 픽셀 한점에 따라 완전히 달라진다. 감각의 극한. 신경의 최고도의 활동. 그러나 우리는 안다. 문자를 남달리 첨예하게 감각하는 사람들 덕분에, 읽고 쓰는 자들의 공동체는, 인간의 문명은, 미지자들을 향한 환대를 머릿돌로 하여 점진적으로 크넓게 구축되어 왔다는 사실을. 당대의 다수에게 무쓸모, 무의미, 무감각인 것일지라도, 차후의 어떤 이는 판독하여, 그 자신 읽을 수 있는 자로 탈바꿈한다는 사실을. 가독의 시간은 희망의 나중이기도 하다는 것을. 우리는 믿으며 쓴다. 그렇지 않은가.

20) 추측을 해소하고자 “typography”와 “dyslexia"로 학술 데이터베이스를 검색하자 이미 상당한 연구 결과들이 나왔음을 확인할 수 있었다.

21) 수 워커와 린다 레이놀즈의 “어린이를 위한 타이포그래피 디자인”(The Typographic Design for Children) 프로젝트가 이와 관련하여 조사하고 실험했다. cf. http://www.kidstype.org/

22) 2015년 가을 한국예술종합학교 특강에서 황인찬은 시를 쓸 때 출판 지면에 따라 행의 길이를 조정한다고 말한 적이 있다. 문예지에 이미 발표한 시일지라도 차후에 시집으로 묶을 때는 판면의 폭 및 글자체의 모양과 크기를 고려하여 퇴고한다는 것이다. 자신의 시집이 민음사가 아니라 다른 출판사에서 나왔다면 그곳의 편집 규격에 맞추어 시행의 길이를 다르게 했을지도 모른다고 밝히기도 했다.

이처럼 시와 타이포그래피의 결속을 확인한 후에 가독성의 정의와 목적을 재고하지 않을 수 없다. 시에 타이포그래피가 적극적으로 개입하며, 시 역시 그것을 전제로 씌어진다면, 시-타이포그래피 결속체의 목적은 타이포그래피 일반에서 규정하는 최선의 가독성을 구현하는 데만 머무를 수 있을까. 시적 형식은 가독성의 원칙에 종속되는가. 부질없음을 무릅쓰고 굳이 물어 호소하건대, 단지 가독성을 개선하겠다는 이유로 시를 시가 아닌 다른 형식으로 고칠 수 있겠는가. 헛된 물음을 묻지 않을 수 없는 상황에서, 이를 문학의 조건을 밑바탕부터 점검하는 생산적 반성의 계기로 삼는다면, 적어도 시라는 텍스트 형식에 관해서라면 가독성의 의미를 용어사전보다 넓게 확장해서 사유해야 하지 않을까.

이렇게 호소하고 제안하는 까닭은 다른 무엇보다 우선 시를 읽을 때는 일반적인 줄글을 읽을 때와는 다른 안구 활동이 일어난다고 여겨지기 때문이다. 조금 더 정확히 말하면, 시는 줄글을 읽을 때와는 다른 모험적 안구 활동을 촉발하고 독자의 눈으로 하여금 그것을 감히 시도하도록 초청한다고 여겨지기 때문이다.

컴퓨터 추적 장치를 사용한 실험은 이 체험적 진실이 주관적이거나 근거 없지 않다고 과학적으로 입증한다. 인지심리학계에서 독서 중 안구 운동에 관한 실험 연구는 주로 선조적 텍스트를 대상으로 해왔으나, 최근에는 시를 비롯한 비선조적 텍스트를 읽을 때의 안구 운동에 관하여 유의미한 결과들이 나오기 시작하고 있다. 예를 들어, 헤르만 J. 뮐러(외)는 영어 하이쿠를 읽을 때 독자의 안구는 일반적인 단속성 운동에서의 고정, 도약, 회귀뿐만 아니라 “복잡하고 비선조적인 패턴” 그리기를 수행하며, “행 안에서 앞뒤로 왔다 갔다 하고, 행들 사이를 순방향으로뿐만 아니라 역방향으로도, 예를 들어 시의 마지막 부분에서 시작 지점으로도 뛰어 넘는다”23)는 사실을 밝혀낸다. 구체시와 시각시의 공간 배치를 대상으로 한 킴 놀즈(외)의 실험 결과에 따르면, 시의 독자들은 문자가 기입되지 않은 여백에도 주의를 기울이며 시선을 오래 고정시키거나, 시선을 선조적으로 진행시키다가도 점차 느슨하게 편력시키는 등 일반적인 텍스트를 읽을 때와 다른 양상을 보여준다.24)

타이포그래피가 가독성을 우위에 둘 때 그것이 조장하는 안구 운동은 기본적으로 선조적이고 일방향적이다. 독자의 눈은 이따금 이해하지 못한 부분을 확인하기 위해 이미 읽은 앞부분으로 회귀하기도 하고,25) 또한 글줄 끝에 다다른 눈은 다음 줄로 건너뛰면서 지그재그를 그리게 되지만, 그렇더라도 가독성 이론은 텍스트의 첫 줄에서 시작하여 순차적으로 진행하다가 마지막 줄에 도착하여 완료하는 목적론적 독서를 전제한다. 물론 어떤 텍스트는 이처럼 선조적이고 일방향적인 독서에 적합하다. 예를 들어, 빌렘 플루서는 텍스트의 유형을 크게 두 가지로 구분하는데, 하나는 정보전달적인 것이고 다른 하나는 표현적인 것이다. 첫 번째 유형의 예들 중 하나는 학술 간행물로서 수월하게 수용되고 용이하게 읽히기를 의도한다. 두 번째 유형의 예에는 서정시가 있는데, 이런 종류의 텍스트는 수용자들을 배려하기보다는 오히려 그들이 힘을 들여 읽도록 요청한다.26) 첫 번째 유형의 텍스트들은 대개 서론, 본론, 결론으로 순차적으로 진행되며, 선조적이고 일방향적인 안구 운동 및 목적론적 독서와 리듬이 잘 맞는다.

독서가 이처럼 효율적이고 수월할 수 있건만, 어떤 텍스트는, 특히 시는, 왜 굳이 독자에게 힘들여 고되게 읽기를 요구하는가. 플루서는 텍스트의 다의성과 독자들의 해석의 자유에서 그 이유를 찾지만, 우리는 철저하게 안구 운동의 관점에서 논의의 실마리를 붙들어보자. 시가 힘을 들여 읽어야 하는 것이라면, 그것은 독자가 각자의 방식으로 의미를 해석할 수 있기 때문만은 아니라, 비선조적이고 비정형적인 언어의 동선을 그려나가는 가능성에 아득히 열려 있기 때문이기도 하다. 순차적인 페이지 읽기는 물론 좌우 페이지의 교차적 읽기도 가능한 말라르메의 『주사위 던지기』 타이포그래피는 시적 동선의 최고도의 예증이다.27) 주사위 언어의 불안한 매혹은 어떤 숫자 기호가 표상될지 예측할 수 없다는 우연성에서만 유발되지 않는다. 백지에 투척되자마자 튀고 구르는 그것의 움직임은 통제할 수 없고, 속도는 조절할 수 없고, 방향과 궤적은 우발적이며, 동일한 경우가 없다. 무한히 다른 독서의 동선과 시간성이 생성된다.28)

시각 예술에서와 마찬가지로 동선 만들기는 시를 쓰고 읽는 사람들 모두에게 있어서 시를 향유하는 탁월한 방법들 중 하나다. 시의 타이포그래피는 동선의 설계도와 같다. 행과 연을 나누고, 또는 나누지 않고, 행의 길이와 글자들의 간격을 조정하고, 앙장브망, 카이수라, 도치는 물론 수미상관도 때로는, 구두점과 기호를 과잉적으로 활용하거나 제거하는 등, 시적 장치들을 배치하고 발명하면서 시인은 말들의 행로와 독서의 동선을 설계한다. 시의 독서는 시인이 시 속에 흩뿌리고 뚫거나 묻어둔 동선을 발굴하면서 독자 자신만의 고유한 동선을 그어나가는 행위다. 동선의 추적과 창안으로 인해 시의 향유는 탐험이 되고 안무가 된다. 동물 되기의 상상을 동원한다면, 먹잇감의 죽임에 연연하지 않고 앞서 움직이는 것을 향한 영구한 쫓음에 오로지 몰두하는 불가능한 사냥의 즐거움에 비견할 수도 있을 것이다.

동선을 고안하고 생성하는 작업과 친화성이 있는 만큼 시는 이미지와 운동의 차원에 접합한다. 시는 독서되기 이전에 우선 관람된다. 시는 텍스트로서 독해되기 이전에 이미지로서 파악된다고 다시 말할 수 있다. 연의 간격, 행의 들쑥날쑥한 끝, 산문시일지라도 비교적 적은 페이지 수를 차지하는 규모, 여백 때문에 시의 외형은 독특한 윤곽을 만들어낸다. 정형시는 특히 그렇다. 모르는 언어의 시일지라도 그것을 시라고 쉽게 인지할 수 있는 까닭은 시들이 공유하는 이 윤곽 덕분이다. 한 편의 평면 이미지로서 전체적으로 조감된 이후, 시는 비로소 첫 행부터 순차적으로 읽혀나간다. 그런데 시는 독자의 안구가 단지 주기적인 고정과 도약의 단속성 운동만 자동적으로 신속하게 수행할 수 없게끔 여러 우회와 궁지의 장치들을 마련한다. 시를 읽을 때 독자의 시선은 점차 선조성을 상실하고, 두서없이 여기저기를 헤매거나, 난해의 언어에 부딪혀 여러 행을 건너뛰고 크게 도약하거나, 회귀를 끈질기게 반복하거나, 한 지점에서 맴돌거나, 마치 굴착기처럼 도약 없이 글자 하나하나마다 온 힘을 들여 판독한다. 이는 물론 가독성이 좋지 않은 글을 읽을 때도 일어나는 현상들이지만 시에서는 특히 심화된다. 앞서 말했듯, 시는 독자의 시선에 가독의 활주보다는 전례 없는 관람, 탐험, 편력, 집중 관찰, 무용, 사냥의 쾌락적 운동을 촉발하기 때문이다.

23) Hermann J. Müller, et al., "Reading English-Language Haiku: Processes of Meaning Construction Revealed by Eye Movements," Journal of Eye Movement Research 10.1 (2017), p. 12.

24) cf. Kim Knowles, et al., "Reading Space in Visual Poetry: New Cognitive Perspectives," Writing Technologies 4 (2012), pp. 75-106.

25) cf. 헤라르트 윙어르, 앞의 책, 64쪽.

26) cf. Vilém Flusser, Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft?, Göttingen, European Photography, 1987, pp. 40-41; 빌렘 플루서, 『글쓰기에 미래는 있는가』, 윤종석 옮김, 엑스북스, 2015, 69-70쪽.

27) cf. 도윤정, 「말라르메의 페이지 공간 - 『주사위 던지기』를 중심으로」, 『인문과학』 제92집, 연세대학교 인문학연구원, 2010, 276-282쪽.

28) 『주사위 던지기』를 읽을 때 안구의 움직임을 컴퓨터로 추적한 실험 결과를 보면, 독서의 궤적은 상하좌우로, 대각선으로, 순환적으로, 비교적 자유분방한 선을 그린다는 사실을 확연히 알 수 있다. cf. Ruth Loos, "Reading Paths, Eye Drawings, and Word Islands: Movement in Un coup de dés," I-Perception 3.1 (2012), pp. 53-55.

예를 들어보자. 시를 읽을 때 독자의 시선은 어떤 동선을 만들어내는지, 어떤 경로를, 어떤 막다른 골목을, 어떤 미로를, 어떤 통로와 출구를, 거듭 그리게 되는지, 이수명의 「이렇게」에서 체험해본다.29)

29) 이수명, 「이렇게」, 『셔츠에 낙서를 하지 않겠니』, 아침달, 2017, 16쪽. 아래에 인용하며 원문의 타이포그래피에서 글줄의 길이와 수를 그대로 유지했다.

독자는 시의 화자를 따라 극장에 들어선다. 극장 중에서도 객석이니, 이곳에 자리를 잡는 자의 주된 행위는 관람이고, 따라서 시는 독자를 시선의 주체로서 조형한다. 「이렇게」는 시선을 활발하게 사용하기를 요구하는 시다. 무엇을 볼까. 양쪽 정렬된 산문시는 직사각의 플로어를 닮았고, 단정하게 늘어선 행들은 객석의 열처럼 보인다. 타인들의 머리통이 객석을 채우듯, 어절들이 행을 채우고 시 전체를 메우고 있다. 시선은 처음에는 어절-머리통들을 관습적으로, 횡으로, 선조적으로, 따라갈 것이다. 예민한 독자의 시선이라면, 세 번째 어절-머리통에서, 그것들이 종으로도 늘어서 있다는 언급에, 무의식적으로 아래쪽으로 흔들릴 수도 있다.30) 금세 횡적 선조성을 유지하거나 회복한 시선은 그러나 무대의, 또는 객석 어딘가의, 너를 보려는 욕망에 사로잡히면서부터는 점차 일정한 방향성을 잃고 떠돌게 된다. 시-객석 여기저기에 타인들의 머리통이 미동하는 장애물로 설치되어 있고, 그것들에 가린 너의 언뜻한 자취와 나의 시선 사이에 숨바꼭질이 일어난다. 시선은 시-객석에 빼곡한 머리통들을 마치 목걸이에 꿰인 일련의 구슬처럼 따라가다가도, 종국에는, 산발적인 그것들 아무데나 잠시 머무르고, 도약하고, 줌인과 줌아웃, 한번 살핀 곳을 다시 헤집으며, 언제까지일지 모른 채 부정형의 궤적을 이어나간다.

화자의 시선은 너를 찾아 헤매건만, 독자의 시선은 화자의 시선에서 이탈하여 어쩐지 머리통을 수색하는 데서 더 강박적이고 불온한 희열을 느낀다. 시선이 머리통들에 붙들릴수록 너는 더욱 요원해진다. 마침표의 부재는 네가 없는 막다름과 종결되지 않을 수색의 아득함

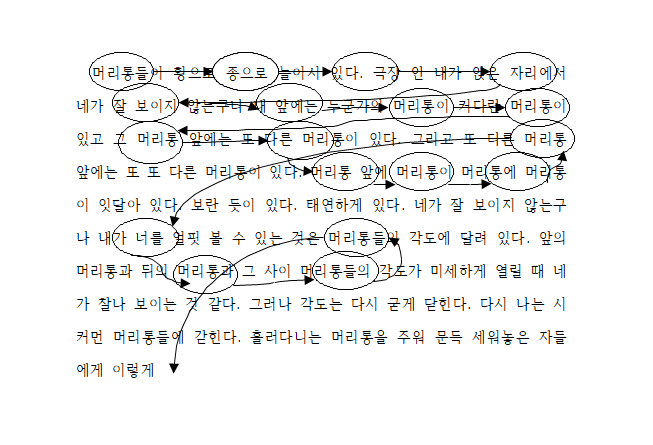

시를 읽어나가면서 말들 사이에서 머리통을 찾아 훑는 시선의 궤적을 그려보면 다음과 유사하다. 독자마다 다를 것이다.

30) 언어와 공간의 상상 인지에 관하여, 피실험자들에게 공간 이동에 관한 이야기를 들려주면서 그들의 안구 움직임을 추적했을 때, 이야기 속에서 위로, 아래로. 왼쪽으로, 오른쪽으로 등 부사구를 통해 공간 이동의 지표가 암시될 때마다 안구도 유사한 방향으로 움직인다는 결과가 있다. cf. Michael Spivey and Joy J. Geng, "Oculomotor Mechanisms Activated by Imagery and Memory: Eye Movements to Absent Objects," Psychological Research 65.4 (2001), pp. 235–241.

눈으로 특정한 대상을 찾아다니기가 시 안에서의 주된 행위이므로, 시인은 독자의 시선이 떠돎과 헤맴을 실제로 체험하게끔 시적 동선을 설계한다. 여기서 산문시의 형식은 선조적 텍스트의 효율적인 가독성 때문이 아니라 양쪽 정렬된 직사각형이 연상시키는 닫힘과 갇힘의 이미지의 차원에서 채택되었다. 견고하게 폐쇄된 시적 공간에서 눈은 머리통에 현혹되어 그것만 포착하다가, 문득 그것이 너를 가리고 나를 가두는 허상임을 깨닫고는, 비로소 너를 찾아 다시 나선다.

독서가 다시 시작된다. 눈은 다시 헤매야 한다. 그러나 여전히 비정형의 무한한 궤적을 그리며. 시의 독서 가능성은, 어쩌면 너 역시, 그 위태롭게 쪼개져나가는 틈새에 있다. 우리는 그것을 깨뜨려 지우지 말자.

|

||||

《문장웹진 2018년 03월호》

추천 콘텐츠

비평의 자리 2 최가은 1. 너는 변호인이자 시해자로서, 죽은 작가의 약점과 결점을, 네 작업에 알맞은 누추한 진실을 건져낼 수 있는 교묘한 질문들 속으로 그녀를 유인할 것이다. 너는 그 질문들 속에 죽은 작가와 함께 살았던 사반세기 동안의 시간을 반성적으로 재구성할 수 있는 은밀한 함정들을 설치하여, 그녀가 자신의 얼굴이라는 투명한 거울을 대면하도록 부추길 것이다. 죽은 작가의 아내는 네 속임수와 거짓말에 치가 떨릴 것이고, 그날 너를 집으로 들여놓은 것을 자책할지도 모르겠다. 그러나 너는 진실의 조각을 발설해야 할 의무가 있으며, 죽은 작가의 아내는 네게 진실의 일부를 공유한 것을 후회할 것이다. 너는 미열 같은 흥분 속에서 응답이 돌아오기를 기다렸다. 초인종 소리가 멎었다. 너는 다시 초인종을 눌렀다. 여전히 저택 안에서는 아무런 응답이 들리지 않았다. 대문은 완강하게 잠겨 있었다.1) 소설은 ‘죽은 작가’라는 기호 아래 결집하고 흩어지는 ‘너’의 운동으로 가득 차 있다. ‘너’는 누구인가. ‘너’는 무언가를 좇는 자. 불가해한 형태로 유폐된 어떤 진실을, 진실의 환영을, 혹은 환영을 덮치는 기억을 추격하는 자이다. 누추한 진실을 누비기 위한 거짓, 투명한 거짓을 뭉개기 위한 진실 사이를 정신없이 횡단하는 ‘너’는 그 무언가의 “변호인이자 시해자로서”, “진실의 조각을 발설해야 할 의무”를 지녔다고 주장한다. 다시, ‘너’는 누구인가. ‘죽은 작가’에 관한 단편소설을 쓰기 위해 그의 흔적을 찾는 중이라는 ‘너’는 그의 문학적 “유산”을 “냉혹하게 적출”하는 “문학적 해체”, 혹은 일종의 자기기만에 불과한 “문학의 우상을 살해하는 퍼포먼스”2)를 준비하는 자이다. “숭배”와 “모독” 사이의 간극과, 그 간극을 오가는 자의 공포를 요란하게 발설하며 초조한 기대로 가득 차 있는 자이기도 하다. ‘너’는 은밀하게 설치한 네 함정에 의해 ‘죽은 작가’와 ‘죽은 작가의 아내’가 “자신의 얼굴이라는 투명한 거울을 대면하도록 부추길” 수 있다고 믿는다. ‘죽은 작가’보다 언제나 한 발 앞선 ‘앎’과 ‘진리’를 확보한 것이 ‘너’의 자리이기 때문이다. ‘너’는 그들로부터 진실에 관한 특권적 “의무”를 지닌 그들의 미래, 다시 말해 우리의 현재이다. 곧 맞이하게 될 무력하고 무지한 과거의 몰락 앞에서 흥분한 현재는 초인종을 누른다. 한 번, 그리고 또

- 관리자

- 2025-10-01

시쳇말: 문학이란 레퀴엠 방승호 1. 레퀴엠 2. 아직 있는 것을 위한: 예기적 애도 3. 거처가 되어 주는: 자기 삭감의 애도 4. 시체들의 말 5. 문학이란 레퀴엠 1. 레퀴엠 “Dona eis requiem” 저들에게 안식을 주소서 레퀴엠. 죽은 자를 위한 미사곡. 진혼곡(鎭魂曲)이라고도 불리는, 생의 경계를 넘어선 존재를 위한 노래들. 누군가는 이것을 두고 모차르트를 떠올리거나 주세페 베르디를 말하겠지만, 이번 작업의 초점은 레퀴엠의 현대적 흔적들을 더듬어 보는 일이다. 흔적들은 떠다닌다. 다만 우리가 찾지 않았을 뿐. 레퀴엠은 그 형태를 달리하며, 혹은 변주하며 또 다른 가면을 쓰고 우리 곁에 존재한다. 그것이 15세기에 여러 성부의 형식으로 변주되었듯이, 이 시대의 레퀴엠은 더 다양한 이미지가 되어 잔존한다. 원형이 훼손되었다고 해서 그것이 세계에 존재하지 않는가? 그렇지 않다. 죽은 이가 죽어서도 세계에 존재하듯이 원형은 몰락하였더라도 그것은 이미지가 되어 세계에 기생한다. 문학이란 이름으로 세계의 가장자리에서 도사리는, 잠재적 가능태로서 숨죽인 기표들이 여전히 존재한다. 레퀴엠은 죽은 자의 죽음을 위로하는 일뿐만 아니라 죽은 자가 여전히 우리와 함께한다고 말하는 일에도 쓰인다. “Dona eis requiem(저들에게 안식을 주소서)”. 이것은 타자를 기억하는 행위이면서 동시에 그들에게 영원한 시간을 부여하려는 주문이기도 하다. 기억과 애도는 호출과 재생을 야기한다. 응답하지 않더라도 그들을 호명하고 증언하며 기록을 거듭하는 일이 때로는 제한된 해석 바깥의 사건을 일으킨다. 상징이 이미지가 되듯 레퀴엠은 파생된다. 형식적 애도 바깥에서 주체의 출현을 예비하는 시도로서 레퀴엠은 변이된다. 들뢰즈가 말한 해석 자체를 전환시키는 해석, 다시 말해 관습 바깥의 해석을 가능케 하는 이행은 정형화된 애도에서 탈피할 때 비롯된다. 의식과 실천이 범벅되는 그 경계로부터 현대식 레퀴엠은 다시 꿈틀댄다. 문학이란 이름의 레퀴엠이 모습을 드러낸다. 죽은 자를 위한 미사곡이라는 전제를 뒤흔들면, 관행의 중력 바깥으로 무엇인가 보이기 시작한다. 아직 죽지 않은 자를 위한 형식. 자기 삭감의 형식으로 뒤틀린 채 존재하는 양태. 오히려 이러한 지점들이 레퀴엠을 작동하는 작금의 방식이랄까. 그렇다고 해서 모든 문학을 레퀴엠이라는 이름 아래 포섭하자는 말은 아니다. 타자에 대한 애도라는 명분으로 다시 정형화된 그 관습 이면의 무엇들에 주목하자는 것이다. 문학은 늘 질서 바깥의 것을 주목해 왔으며, ‘문학적인 것’은 그 양태들과 함께 뒤섞이기를 마다하지 않았다. 레퀴엠으로부터 다시 보아야 하는 것은 반드시 삶과 죽음의 경계가 아닐지라도 주체와 타자로 호명되는 그 이분적 질서 사각지대에 애도 대상이 존재해 왔다는 사실이다. 죽음으로 호명된 타자는 잠시나마 주체의 자리에 서게 되지만, 죽지 못한 존재는 타자라는 이름을 부여받지 못한 채 경계에

- 관리자

- 2025-10-01

한강의 양의성(Ambiguity)1) 후쿠시마 료타(福嶋亮大)2) 한국어 번역: 정창훈 1. 우선 한 가지 밝혀 두자면, 나는 한강의 열렬한 독자라고는 할 수 없다. 그녀가 주제화하고 있는 한국 근현대사에는 큰 관심을 갖고 있지만, 내가 그것을 깊이 이해하고 있다고는 도저히 말할 수 없으며, 한강의 서술 방식 또한 종종 암시적인 측면이 있기에 읽어 나가다 보면 구름을 잡는 듯한 느낌을 받을 때가 적지 않다. 그녀가 예리한 감각의 소유자이며 그것이 문장에 추진력을 부여하고 있다는 것은 틀림없지만, 모든 작품에서 소재나 주제에 적합한 서술 방식이 사용되었는지에 대해서는 의문의 여지가 있다. 게다가 그녀의 문학이 일본에서 수용되는 방식을 보면, 전반적으로 비판성을 결여하고 있다는 점에 위화감을 느낀다. 예를 들어, ‘시적(詩的)’이라고 일컬어지는 그녀의 문체가 구체적으로 분석되지 않고 무조건 바람직한 것으로 여겨지는 일이 그러하다. 그러한 평가를 하고 싶다면, 글쓴이가 먼저 ‘시적’이라는 것이 무엇인지, 단순히 꾸밈만 있고 내용이 없는 문장과 어떻게 다른지를 책임을 갖고 확실히 검증할 필요가 있다. 솔직히 말해서, 한강을 둘러싼 일본 독서계의 분위기는 ‘아픔’이나 ‘상처’나 ‘회복’과 같은 심오해 보이지만 결국 누구나 안심하고 입에 담을 수 있는 클리셰를 동반할 뿐이며, 개별성・비판성을 결여한 채 모호한 안개처럼 퍼져 나가고 있는 듯 보인다. 그녀에 관한 일본인들의 비평은 대체로 판에 박힌 듯이 이러한 클리셰로 이뤄져 있는데, 이는 현재 일본에서 우크라이나나 팔레스타인 전쟁이 빈번히 언급되는 반면, 과거 식민 지배에 대한 언급은 거의 찾아보기 어렵다는 것과 일맥상통하는 면이 있다. 서구의 독자들이라면 그래도 괜찮을지 모른다. 그러나 일본의 독자들이 한강이 묘사하는 ‘아픔’을 그토록 쉽게 일반화해도 괜찮은 것일까? 애초에 근현대 한국의 ‘아픈 역사’의 원인은 일본의 식민지 지배와 떼려야 뗄 수 없는 것이다. 카터 에커트의 방대한 연구에 따르면, 한국 사회에 뿌리내린 군사주의의 뿌리는 일본 육군의 사관 교육에 있었다. 군사 쿠데타를 거쳐 대통령이 된 박정희는 본래 만주국 군관학교 출신으로, 일본인 교관으로부터 규율과 가치관을 주입받은 군인이었다. 따라서 ‘개발 독재’를 기축으로 하는 그의 국가 형성 사업은 “항상 현저한 군사적 색채”를 띠었고 “경제를 포함한 모든 분야의 국가 프로젝트가 군대식으로 행해졌으며, 그 영향은 한국 사회 곳곳에까지 미쳤다”고 한다.3) 한강의 대표작 『소년이 온다』에서 다뤄진 1980년 광주 항쟁도 한국의 군사주의적 정신 풍토를 고려하지 않고 말하기 어려운 것이다. 박정희 암살 사건 이후, 전두환의 계엄령 아래 북한의 공작에 의한 치안상 위협을 구실로 삼아 일어난 이 학살에는

- 관리자

- 2025-10-01

저번까지 읽은 이후로 이어보시겠어요?

선택하신 댓글을 신고하시겠습니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

댓글0건